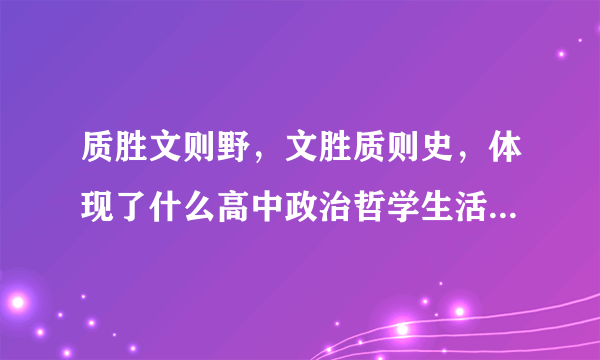

质胜文则野,文胜质则史,体现了什么高中政治哲学生活中的原理

的有关信息介绍如下:

质量互变的规律要求我们遵守“度”的原则。在人的修养中,文与质之间要做到比例适度,任何一方超过另外一方都会产生问题。只有做到比例适当,这个人才能够“文质彬彬”。另外这句原文是“质胜文则野,文胜质则史。” “质”是朴素的文质;“文”是人类自己加上去的许多经验、见解,累积起来的这些人文文化。但主要的还是人的本质。原始的人与文明的人,在本质上没有两样。饿了就要吃饭,冷了便要穿衣,不但人类本质如此,万物的本质也是一样。饮食男女,人兽并无不同。但本质必须加上文化的修养,才能离开野蛮的时代,走进文明社会的轨道。 所以孔子提出“质胜文则野”,完全顺着原始人的本质那样发展,文化浅薄,则流于落后、野蛮。“文胜质则史”,如果是文化进步的社会,文化知识掩饰了人的本质,好不好呢?孔子并没有认为这样就好,偏差了还是不对。文如胜过质,没有保持人的本质,“则史”。这个“史”,如果当作历史的史来看,就是太斯文、太酸了。我们要拿历史来对证:中外历史都是一样,一个国家太平了一百多年以后,国势一定渐渐衰弱,而艺术文化,却特别发达。艺术文化特别发达的时代,也就是人类社会趋向衰落的时候。如罗马鼎盛时期,建筑、艺术、歌舞等等随之渐渐发展,到了巅峰时期,国运即转衰微了。所以孔子说:“文质彬彬,然后君子。”这两样要均衡的发展。后天文化的熏陶与人性本有的敦厚、原始的朴素气质互相均衡了,那才是君子之人。