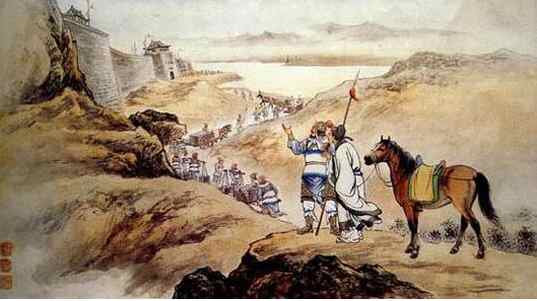

看万山红遍,层林尽染;漫江碧透,百舸争流。鹰击长空,鱼翔浅底,万类霜天竞自由。 用散文

的有关信息介绍如下:秋高气爽的日子里,伫立在橘子洲头,远看群山,秋霜已经将绿树变红,高低远近,仿佛一层层染上了红色,脚下的江水一片碧绿,一艘艘大船像江水一样流动,明净的天空有苍鹰在翱翔,江水清澈得看上去很浅,鱼儿的游动,就像在飞翔一般,秋天里,一切生物都竞相展现自己美好。

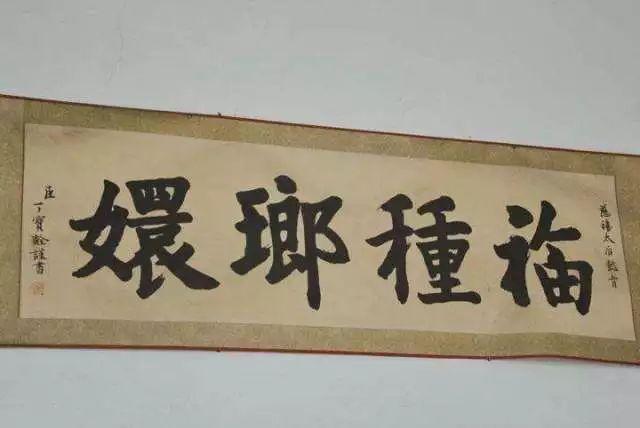

中国传统美学思想的重要范畴,在传统绘画中是作品通过时空境象的描绘,在情与景高度融汇後所体现出来的艺术境界。

意境理论最先出现于文学创作与批评。三国两晋南北朝时代文学创作中有“意象”说和“境界”说。唐代诗人王昌龄和皎然提出了“取境”“缘境”的理论,刘禹锡和文艺理论家司空图又进一步提出了“象外之象”﹑“景外之景”的创作见解。

意境明清两代,围绕意与境的关系问题又进行了广泛探讨。明代艺术理论家朱存爵提出了“急境融彻”的主张﹐清代诗人和文学批评家叶夔认为意与境并重,强调“舒写胸臆”与“发挥景物”应该有机结合起来;近代文学家林纾和美学家王国维则强调“意”的重要性。

林纾认为“唯能立意,六能创建”,王国维则认为创辞应服从于创意,力倡“内美”,提出了诗词创作中的以意胜的“有我之境”和以境胜的“无我之境”两种不同的审美规范。